菅原研ニュース

ホームにもどる

何世代にもわたって細胞分裂できる

モデル人工細胞の構築に成功

9/29付けNature Communicationsに掲載

(English Version of This Text is Here.)

Nature Communications 8352 (2015), DOI:10.1038/ncomms9352

A Recursive Vesicle-based Model Protocell with a Primitive Model Cell Cycle

Kensuke Kurihara, Yusaku Okura, Muneyuki Matsuo, Taro Toyota, Kentaro Suzuki, Tadashi Sugawara*

生命はどのようにして誕生したのか?」「生命の本質とは何か?」「物質との違いは?」という問いは、誰もがもつ疑問である。生物は例外なく細胞からつくられているので、もし細胞を化学的手法で人工的に構築できれば、生命の謎に迫れるのではないか。最近このような研究が、世界的にも注目を浴びるようになってきた。

生命はどのようにして誕生したのか?」「生命の本質とは何か?」「物質との違いは?」という問いは、誰もがもつ疑問である。生物は例外なく細胞からつくられているので、もし細胞を化学的手法で人工的に構築できれば、生命の謎に迫れるのではないか。最近このような研究が、世界的にも注目を浴びるようになってきた。

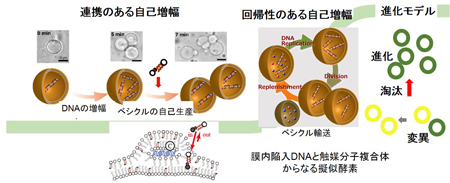

我々の研究グループはこれまでに、細胞膜に見立てたジャイアントベシクルと呼ばれる直径3~10マイクロメートルの人工の分子膜でできた袋(→ 解説)が、外部から加えられた膜分子の原料(餌)を取り込み、膜内でその原料から膜分子をつくり出すことで自らを成長・分裂させ、さらに内部で染色体のモデルであるDNAを増幅することを報告した(Nature Chem. 2011, 動画, 日本語解説)。しかし、分裂後はDNAの複製に必要な原料分子が涸渇しているために、もはや細胞分裂のような膜とDNAの協同的分裂が行えないという問題があった。

今回の研究で、DNA複製の原料を外部から摂取する手法を開発したことで、DNAが枯渇した子供細胞に、内部でのDNA複製能力を回復させ、孫細胞をつくらせることに成功した。

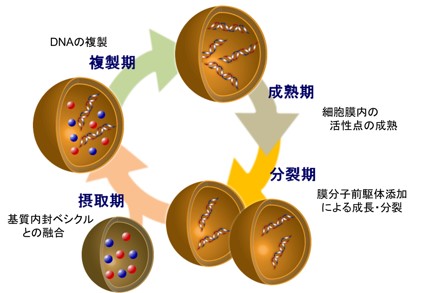

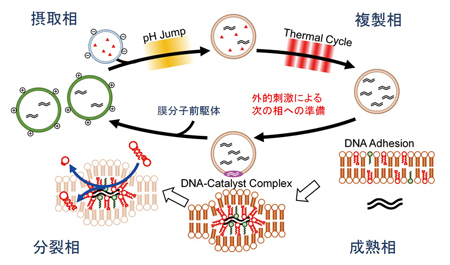

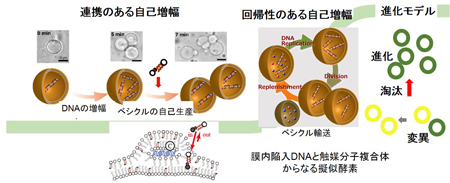

このことは、このモデル人工細胞が現実の細胞と同じように、何世代にもわたって細胞分裂様のダイナミクスを繰り返しうることを意味している。分裂してから次の世代を生み出するまでの過程には、現実の細胞がもつ細胞周期と対応して、摂取期、複製期、成熟期、分裂期を巡回する周期性が存在することを見出した。繰り返し分裂が起こるモデル人工細胞ができたのなら、やがて、優れた形質をもつ「変異種」が出現し、「進化」するモデル人工細胞が誕生するのではと夢がふくらむ。

本成果は、物質からどのようにして生命が誕生したかの謎の解明に通じる研究であり、原始地球での生命誕生や、原始生命がどのような形で萌芽的な進化の仕組みを備えるに至ったかを知る手がかりとなる。

「生命は何処から来たか?」という根源的な問いには、現代の生命科学をもってしてもなお、明確な答えは用意されていない。この答えを導くには、21世紀の自然科学の総合的な取り組みが必要とされる。生命の起源については、核酸(RNA/DNA)が先か、タンパク質が先かというホットな議論がある(RNAワールド仮説とプロテインワールド仮説 →解説)。この議論は、どちらも生体を構成する高機能物質に生命の起源を求めている点で、物質重視の生命起源論といえる。しかし、それぞれの仮説の鍵となる物質群(RNA/DNAやタンパク質)を集めても、生命とはならない。生命現象を理解するためには、特定の物質だけではなく、選ばれた一連の物質同士のネットワークを作り上げることが重要である。

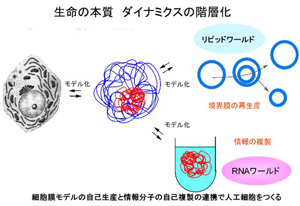

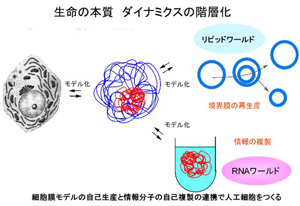

そこで我々は、RNAワールド仮説やプロテインワールド仮説といった考え方とは相補的な、合成化学を基盤とした構成的アプローチ((→ 解説)で、生命誕生の秘密に迫る研究を進めてきた(右図)。すなわち、生命の基本単位である細胞の本質を残しながらも、大胆にモデル化し、一部、人工的に合成した分子(参照)を用いながら、それらを組み上げることで、「生命らしさをもった原始的な人工細胞」を構築することを目指している。

そこで我々は、RNAワールド仮説やプロテインワールド仮説といった考え方とは相補的な、合成化学を基盤とした構成的アプローチ((→ 解説)で、生命誕生の秘密に迫る研究を進めてきた(右図)。すなわち、生命の基本単位である細胞の本質を残しながらも、大胆にモデル化し、一部、人工的に合成した分子(参照)を用いながら、それらを組み上げることで、「生命らしさをもった原始的な人工細胞」を構築することを目指している。

我々が定義する生命の本質は、ゆらぎを内包したダイナミクスの階層性(→ 解説)にある。すなわち、内部の反応系と外界とを仕切る袋状の膜(ベシクル((→ 解説))の自己生産((→ 解説)と、膜で包まれることで生まれた個性を、子孫に伝える情報物質(→ 解説)の自己複製(→ 解説)とが連動し、それにより実現した自己増殖(→ 解説)が、世代間にまたがって繰り返されていく内に進化を遂げるという、ダイナミクスの階層化だ。

現実の細胞の持つ最大の特徴は、細胞分裂を繰り返しながら、何世代にもわたって遺伝子を伝えながら、自分と同じ個体を維持し続けることにある。我々はこれまでに、遺伝子に見立てたモデル情報分子を持った人工細胞が、分裂と同時に情報を子世代に伝えることには成功している(関連論文1、→ 解説) が、今回我々は、このような人工細胞に、さらに何世代にもわたって繰り返し細胞分裂できるという特性を付与することに成功した(下図)。

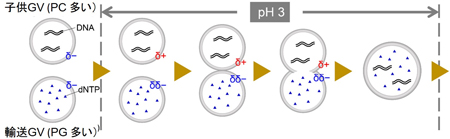

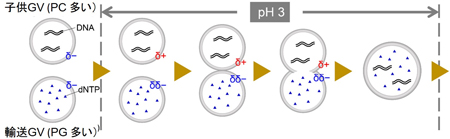

以前報告した人工細胞では、親の世代の内部で遺伝子に見立てたDNAを複製する過程で、人工細胞内部に封入されたDNAの原料物質がすべて消費されてしまうため、子世代の人工細胞には、親から受け継いだDNAを複製するための原料分子が枯渇しており、それ以上の細胞分裂を行わせることができなかった。そこで、本研究では、以前我々が開発した、pHによってベシクルの表面電位(→ 解説)を制御する方法(関連論文2・3)を改良し、新たに生まれた子世代の人工細胞に対し、枯渇している物質を添加する方法を開発することで、この問題を解決した(下図)。この過程を導入したことにより、子世代の人工細胞から、孫世代の人工細胞が生み出されることを、顕微鏡下のダイナミクスとして実際に観察した。親から子が生まれ、子から孫が生まれる一連の過程が観察されたことは、今回構築した新しい人工細胞からなるシステムが、何世代にもわたって繰り返し細胞分裂できることを意味する。

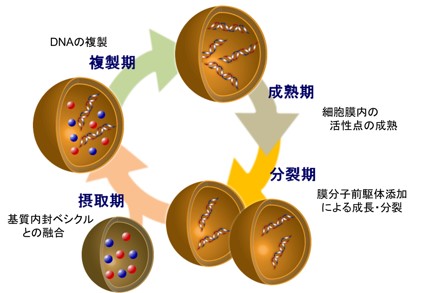

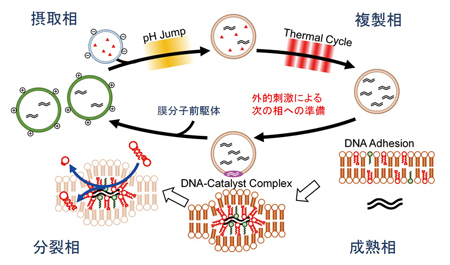

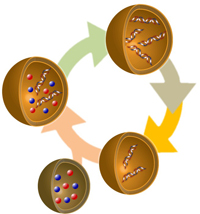

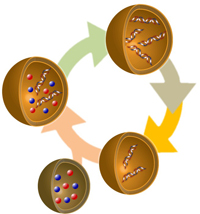

従来の人工細胞では、自己生産までの過程は一代限りのイベントでしかなかったが、今回繰り返し細胞分裂できる人工細胞が実現されたことによって、新しく生まれた人工細胞が成熟し、次の世代の人工細胞を生み出すまでの過程を、何世代にもわたり観測できることとなった。一世代ごとの、誕生から次世代を生み出すまでの流れを精査しているうちに、そこには、区分可能な四つの相が存在することに気がついた(下図)。このような相の存在は、現実の細胞では細胞周期(→ 解説)として知られている。この人工細胞にも原始的な細胞周期が存在することは、「生命らしさ」につながる要素となる。もし、人工細胞が、どれかの相に長時間留まると、いずれは平衡状態に達して、人工細胞の周期は停止してしまう。しかしながら、今回我々が構築した人工細胞では、各相の後半で、次の相につながる準備がなされるため、平衡状態に陥ることなく、新しい非平衡状態を獲得することとなる。非平衡開放系としての生命が定常的に持続されるためには、この人工細胞の原始的な細胞周期に見られるような、常に非平衡状態を持続する仕組みが、重要なのではないだろうか。

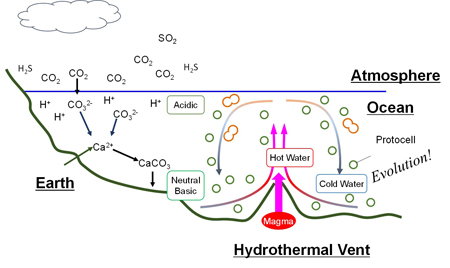

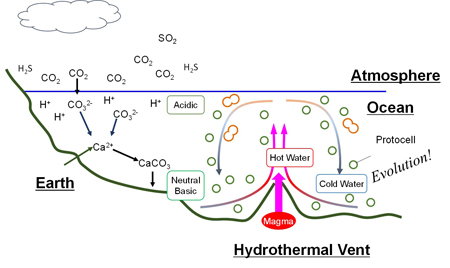

最後に、この人工細胞が細胞分裂を持続するためには、周期的な外的環境(温度、pH、外部からの物質供与)が必要とされる点に触れておきたい。このような周期的な環境変化は、太古の地球環境であったとしても、海あるいは間歇泉さえ存在すれば存在可能である(→ 解説)。従って、今回我々が用いた物質群と同じ働きをするような分子が地球上にある程度存在すれば、今回と同じような状況が、自然発生的に出現しても、何ら不思議ではない(下図)。

我々の人工細胞では、情報分子であるDNAが触媒分子とジャイアントベシクル(GV)膜内で複合体を形成し、擬似酵素として作用するため、DNAの原始的情報と、ベシクル型人工細胞のダイナミクスの頻度や形態変化の様式(表現型)との間に相関が生じうる。このことは、幾世代にもまたがる自己生産と相俟って、ベシクル型人工細胞の進化が起こる潜在能力を秘めていることを意味する(下図)。なお、我々は現在存在する細胞が、このようにして出来上がったと主張しているのではない。重要なことは、人工的に合成することができる分子や高分子を組み合わせて一つのシステムを作り上げ、ある環境に置いてやると、ベシクルの外部と内部の物質の出入り、外的刺激への応答の中から、あたかも生命のようなダイナミクスが創発してくることを示した点にある。

先頭に戻る

- Kensuke Kurihara, Mieko Tamura, Koh-ichiroh Shohda, Taro Toyota, Kentaro Suzuki, Tadashi Sugawara

Self-reproduction of Supramolecular Giant Vesicles Combined with the Amplification of Encapsulated DNA

Nature Chem. 3, 775-781(2011)

- Kentaro Suzuki, Ryo Aboshi, Kensuke Kurihara, Tadashi Sugawara

Adhesion and Fusion of Two Kinds of Phospholipid Hybrid Vesicles Controlled by Surface Charges of Vesicular Membranes

Chem. Lett. 41, 789-791 (2012)

- Kentaro Suzuki, Kensuke Kurihara, Yusaku Okura, Taro Toyota, Tadashi Sugawara

pH-Induced Switchable Vesicular Aggregation of Zwitterionic and Anionic Phospholipids

Chem. Lett. 41, 1084-1086 (2012)

我々の人工細胞研究に関する情報は、以下のサイトや論文でもご覧になれます。

先頭に戻る

ベシクル

リン脂質のような両親媒性分子が水中で自己集合すると、脂質二分子膜が形成され、それが袋状に閉じることで、ベシクルが形成される。ベシクル内部には、脂質二分子膜によって外部の水溶液から切り離された内水相が存在し、そこには、外部とは異なる水溶液を封入することができる。このベシクルの構造は、脂質二分子膜でできた細胞膜により細胞内物質が封入された細胞と相同であり、特に粒径が数マイクロメートルを超えるジャイアントベシクル(GV)は、人工細胞のモデル系として、広く用いられている。

RNAワールド仮説/プロテインワールド仮説

現在の生物は、いわゆるセントラルドグマ(DNAから転写されたRNAの働きでタンパク質が合成され、それがDNAを複製する)の上に成り立っているが、生命誕生直前の地球環境で、それらのうちのどちらが先に出現したかは、生命史上の問題となっている。複製能と遺伝情報をそなえたRNAの複製系が先に誕生し、後にタンパク質複製系が組み込まれたと考えるのが、RNAワールド仮説である。RNAは、単に情報を担う分子と言うだけでなく、RNA自身が、RNAを複製する酵素としての機能を持ちうることが知られており、タンパク質を用いずとも自己増殖可能なことが、この仮説の重要な根拠となっている。しかしRNAは不 安定な構造であり、単独では存在が難しいことが指摘されている。

これに対して、タンパク質こそが先に出現したとするのがプロテインワールド仮説である。原始地球に存在したとされるアミノ酸がランダムに重合していくうちに、機能を持ったタンパク質となり、最初は小さなタンパク質が疑似複製をしていたが、やがてDNA/RNAを取り込み、タンパク質を作る情報が固定されたとする考え方。タンパク質を構成するアミノ酸は、4種の塩基からなるDNA/RNAと比較して多様であり、小規模なタンパク質でも様々な機能を持ちうるが、現時点で自己複製可能なタンパク質は見いだされていないという問題点がある。

構成的アプローチ

生命システムのように、様々な要素が内在する複雑なシステムの全貌を理解することは難しい。システムを、それを構成する要素(原子・分子)にまで分解し、その上で全貌を理解しようとする還元的アプローチには限界がある。そこで、要素に素性の明らかな比較的単純な物質を用いて、大胆なモデル化を行い、要素間の相互作用に焦点を当てつつ、元のシステムの本質を理解しようとする方法論を、構成的アプローチという。構成的アプローチは様々な分野に適応しうるが、筆者らは特に、生体分子と比較して、より単純な人工分子からなる人工細胞をつくり出すところにこのアプローチを適応し、生命システムを理解する研究を進めている。

ダイナミクスの階層性

我々のGV型人工細胞においては、GV内部のミクロな階層(分子)における化学反応が、上位の階層であるGV膜(膜分子集合体)に伝播し、マクロな形態変化を誘発するといった階層性が存在する。この連携したダイナミクスは、さらにループを組むことで、繰り返し自己増殖が可能になり、さらに情報物質がGVの示す機能に影響を与える(遺伝子型と表現型の相関)ことで、進化という高次のダイナミクスに進む潜在力を秘めている。

ベシクル自己生産

細胞の「境界」を自己生産する系として、両親媒性分子が水中で形成する球状に閉じた自己集合体であるジャイアントベシクル(GV)に着目し、「自己生産するGV」を構築する研究が展開されている。ベシクル型自己生産系の特徴は、1)外部から膜分子の原料を取り込み、膜内で触媒分子を用いて膜分子へと変換する、2)膜分子が増えると形態変化が誘発され、鋳型がないにも関わらず、自己とほぼ同じ粒径をもったベシクルを生産するところにある。

情報物質

実在の細胞において、自分自身を構築する設計図となり、さらに自分自身のアイデンティティを保障しているのは遺伝子である。人工細胞において、これと同じ振る舞いをする物質を、情報物質と呼んでいる。我々の自己生産ベシクルでは、情報分子としてDNAを用いており、増幅したDNA自身が擬似酵素として、分裂の頻度および様式に影響を与えるとともに、分裂の足場として働くことが示唆されている。しかし、人工細胞系における情報分子は、このような特性を持つことができれば、DNA/RNAに限ることはない。

自己複製

ある分子が、自分自身のもつ情報(形、分子間相互作用)を鋳型として、原料物質から自分と全く同じものを作り出すことを自己複製と呼ぶ。DNAは、自らを鋳型として相補的なDNAを複製するところに特徴がある。

自己増殖

実際の細胞と同じように、人工細胞において、遺伝子(DNA/RNA)の自己複製と細胞膜の分裂とが連動して起こる場合、とくに自己増殖と呼ぶ。

従来の人工細胞

我々はすでに、外部から供給された膜前駆体を利用し自己生産できるベシクルの内部で、情報分子のモデルとしてのDNAの複製を行い、複製されたDNAが、分裂時に新しくできたベシクルにも分配されるような人工細胞を構築している(関連論文1)。この人工細胞において、DNAの複製過程を行わなかった場合は、ベシクルの自己生産性が著しく低下する。これは、複製されたDNAが、次世代に伝わるべき情報として存在しているのみならず、ベシクル自己生産に積極的に関与していることを意味している。実際の細胞と同じように、DNAを複製できた人工細胞のみが、効率よく増殖できる仕組みを実現しているのは、増幅したDNAが、カチオン性の膜分子でとりまかれ疎水化し、ベシクル膜内に侵入して触媒分子を集めることで、膜分子前駆体から膜分子を効率よく生産する酵素のような機能を持った複合体を構築するためと考えられる。[詳しい日本語解説はこちら]

表面電位

水中にある微粒子表面は、多くの場合、正または負に帯電している。このような静電的性質を表面電位と呼ぶ。本来、水中にある微粒子(たとえば、ベシクル)は、凝集し一つの塊になった方が、分散したままであるよりもエネルギー的に有利である。しかし、同一符号の表面電位を持った粒子間には斥力が働くため、粒子同士の凝集が妨げられる。一方、逆符号の粒子間には引力が生じ、凝集が促進される。ベシクルを始めとする多くのコロイド粒子で、定常的に分散状態が維持されているのは、粒子の表面電荷によるところが大きい。

細胞周期

親細胞からの分裂によって新たに生じた細胞が、次の世代の細胞を生み出すまでの周期を細胞周期と呼ぶ。その間に、細胞は次世代の細胞を作り出すのに必要な遺伝子を含む物質群を作り出す。細胞周期には4つの固有な相(期)が存在する。今回実現したベシクル型自己複製系のダイナミクスにおいても、これと同様に区別できる4つの相(捕食相、増幅相、成熟相、分裂相)の存在が認められる。

- 捕食相(dNTPの取り込み)

ベシクル分裂で生成したベシクル(娘ベシクル)は、外部より取り込んだ前駆体から生産したカチオン性膜分子を多量に含むため、正の膜電荷を帯びている。ここに、負の膜電荷をもち、dNTP(デオキシヌクレオシド三リン酸, DNAの原料)を内封した輸送ベシクルを添加し、pHジャンプという外部刺激によりベシクル融合させると、dNTPが娘ベシクルに移送され、DNA増幅の準備が整う。

- 増幅相(DNA複製)

dNTP充填ベシクルに温度昇降を施すと、ベシクル内DNAが増幅する。

- 成熟相(ベシクル膜の成熟)

増幅したポリアニオンであるDNAが、ベシクル膜の内表面でカチオン性膜分子に取り巻かれ、ベシクル膜内に陥入して、カチオン性の両親媒性触媒と複合体を形成する。それに伴い、ベシクル膜は成熟し、膜分子前駆体を取り込んだ際に、これを加水分解して膜分子に変換する準備(触媒作用)が整う。

- 分裂相(ベシクル生産)

外部から膜分子前駆体が添加されると、活性サイトを起点としベシクル膜の肥大・分裂が進行する。膜分子前駆体の消費、分裂に伴う膜内部の触媒濃度の減少などで、分裂相は終結する。

重要な点は、それぞれの外部刺激が特定の相にのみ有効なトリガーとして働くことであり、それにより、回帰性を獲得したベシクは、どこかの相に落ち込むことなく、自己生産を世代にわたり繰り返すことができるようになる。

太古の地球環境

以下の記述はあくまで推論に過ぎない。太古の地球にはまだRNA、DNAのような情報分子や酵素となり得るタンパク質のように高度に発達した高分子は存在していなかったのではないか。それでも脂肪酸のような比較的単純な構造からなる両親媒性分子は既に存在し、海岸の岩場の干上がったところに多重膜を形成していたであろう。その岩場を豊富な養分を含む海水が覆うと、大小様々なミセルや袋状のベシクルが形成され、浮遊したであろう。そのようにして誕生したベシクルの膜分子の成分は多様であり、また、内封された高分子の内の或るものは、既に触媒としての性質を備えていたかも知れない。これらベシクルの内の或るものは、海底の熱水噴火孔の付近でできた対流に乗り、温度の上昇下降といった熱サイクルを経験したかもしれない。また、当時の大気は酸性であったので、海面付近の海水は酸性で、海底には粘土やゼオライトなどが堆積しており、中性あるいはアルカリ性なので、対流に乗ったベシクルは、pHの勾配に曝された可能性もある。その内に自己生産の能力をもった膜と情報を保存できる高分子(ポリペプチドやポリヌクレオチド、ポリサッカライドなど)とがベシクルの内部で出遭い、両者の増幅過程が互いに同期したものは、共に進化しつつ現在の細胞へと変遷していったのではないか。

複雑系生命システム研究センターホームページ

菅原正ホームページ

Sept30,2015 Suzuki K.

生命はどのようにして誕生したのか?」「生命の本質とは何か?」「物質との違いは?」という問いは、誰もがもつ疑問である。生物は例外なく細胞からつくられているので、もし細胞を化学的手法で人工的に構築できれば、生命の謎に迫れるのではないか。最近このような研究が、世界的にも注目を浴びるようになってきた。

生命はどのようにして誕生したのか?」「生命の本質とは何か?」「物質との違いは?」という問いは、誰もがもつ疑問である。生物は例外なく細胞からつくられているので、もし細胞を化学的手法で人工的に構築できれば、生命の謎に迫れるのではないか。最近このような研究が、世界的にも注目を浴びるようになってきた。