菅原研ニュース

ホームにもどる

世界初の有機合成物質による

“自らが増殖する人工細胞”の構築に成功

[nature chemisty 電子版(9/4付け)に掲載]

我々のグループは、ショスタック(2009年ノーベル賞生理学・医学賞受賞)らが2001年に提唱した要件を満たす人工細胞を、有機化学的方法によって構築することに、世界で初めて成功した。

生命活動に必須である酵素やタンパク質といった生体高分子の利用を極力押さえ、比較的単純な人工分子を主体として人工細胞と呼べる自己増殖システムを構築した。本研究成果は生命起源の謎に迫る重要な知見となるだろう。

|

(より専門的な解説等はこちら)

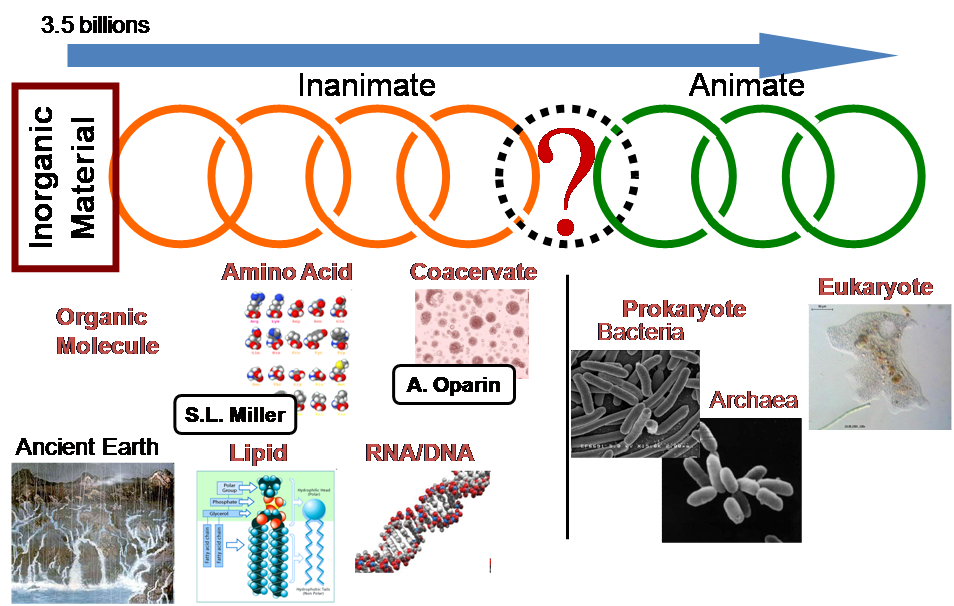

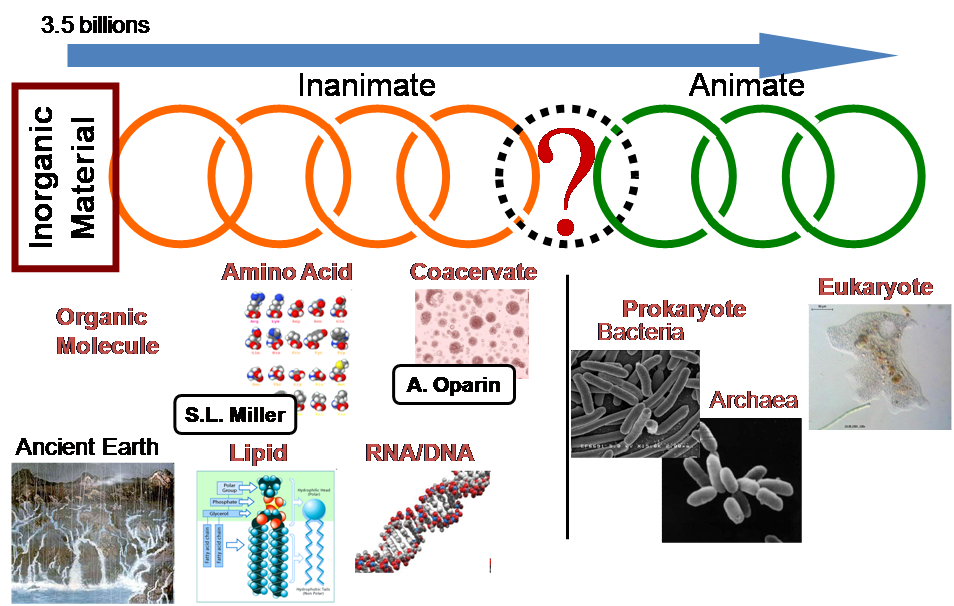

ショスタックらは、細胞として最低限備わるべき要素として、「境界」「情報」「触媒」の三つをあげた。細胞には外界から内部を守る細胞膜(境界)の内側に、細胞の個性を記述する遺伝子(情報)が存在し、さらに内部にある酵素(触媒)反応系が細胞を維持する代謝を行い、細胞分裂により増殖し次世代へと生命をつなぐ活動を維持している。すなわち、これら三要素を持ち合わせる物質を人工的に作り出し、情報の自己複製と境界の自己生産のダイナミクスが連携すれば、その物質はもはや単なる物質ではなく、生命と呼んでもよいのではないか、というのが、ショスタックらの主張である。またこのような存在を作り出すことは、生命誕生の謎を解き明かす大きな鍵となり得る。

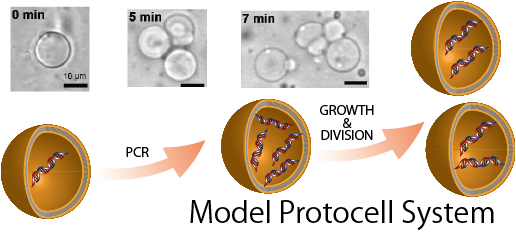

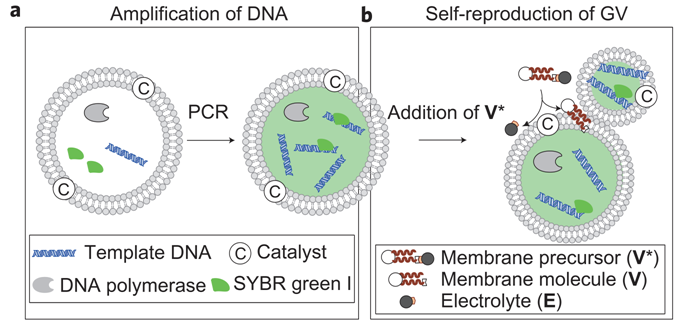

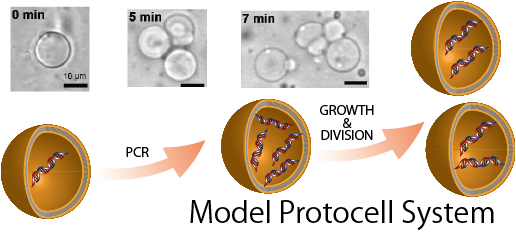

我々はすでに、細胞の「境界」となるベシクル(マイクロメートルサイズの袋状分子集合体・リポソームとも [cf. Wikipedia(en)])が膜構成分子の原料となる分子を外部から加えると、ベシクルがその分子を内部に取り込み、触媒の作用で膜分子へと変換し、肥大し分裂することで自らの数を増やす、「自己生産するベシクルモデル」の構築に成功していた。あとは、このモデルに、いかに情報複製系を持たせるかが課題であった。本研究においては、1)単純な熱サイクルでDNAを増幅できるPCR(ポリメラーゼ連鎖反応 [cf. Wikipedia])に着目し、この増幅反応を効率的に行えるように最適化した「自己生産するベシクル」内部で、情報物質に見立てたDNA(塩基対1229個からなる)を増殖させた。2)ついで、ベシクル自己生産に必要な養分となる分子を外部から与えることで、ベシクルを肥大・分裂させた。さらに、この細胞分裂に似た形態変化で生まれた新しいベシクルの内部に、元のベシクルと同じ情報物質(DNA)が分配されることを見出した。[参考動画:増幅したDNAを分配しながら自己生産するジャイアントベシクル]

さらに、この過程を注意深く観察すると、DNAの複製がうまく行われたベシクルほど、その後の自己生産が効率的に進行することがわかった。この事実は、「生存に適した個体ほど、より多く子孫を後世に残すことができる」という、自然淘汰の原理[cf. Wikipedia]を示すものである。このたび構築した人工細胞モデルは、我々が生命体とよぶものと比較して、はるかに単純なモデル系ではあるが、このような振る舞いを示したことは驚きである。この事実は、生命と非生命の境界にあるような原始的な細胞においても、生存競争があったことを想像させる。

生物と無生物を繋ぐ実験系の提示とその理論的解明は、21世紀の自然科学として取り組むべき最大の課題の一つである。現在、日本だけでなく、欧米各国で活発に研究が進められている。その研究分野では、生物学だけでなく、物理学や数理、計算機科学など、それぞれの方法論を活かした、優れた成果が生み出されている。その中で、今回の研究例のように生物学的な手法を用いず、実際に分子を作りそれを取り扱う化学的方法で、人工細胞と呼べるような分子システムを作り出したことは、無生物から生物が生まれたシナリオの再現といえる。人工細胞を化学的に構築できたことにより、長年の夢が実現したといえる。

- 有機化学的な技法を基盤に、人工的な分子を活用して生命現象と同じようなダイナミクスを示す系を作り上げ、タンパク質のような複雑で高度な生体高分子を用いなくても、細胞のように振る舞うシステムが実現しうることを実験的に証明した。

- 蛍光顕微鏡等を用いることで、DNAの複製、ベシクルの分裂、情報物質の分配を直接的に観測した。コンピュータシミュレーションや、数理化学的手法での人工細胞とは異なり、実際に自己増殖するシステムを作り出し、顕微鏡下で直接的に観測できたことは、強い説得力がある。

- 顕微鏡下の観測だけでなく、数万個の試料について集団挙動を観察し、ベシクル分裂頻度に対するDNA増幅効率の影響などについて、数値的な解析を行った。その結果、二つのダイナミクス(効率)の間に、正の相関があることが、統計的にも明確になった。

- 情報複製と自己生産との連動は、酵素などのタンパク質の働きにより細胞ではごく当たり前に行われている。本系では、DNAときわめて単純な有機分子だけを利用して、類似のダイナミクスを構築することに成功した。両ダイナミクスをつなげるような機構を積極的には導入していないにもかかわらず、DNAの増殖がベシクル分裂を促進する効果を生み出している。

- DNAの複製に用いたPCRは、系の温度差を利用してDNA複製を行うものである。このような熱サイクルは海底の熱水噴出孔[cf. Wikipedia]付近に存在するため、従来から言われているような、深海底環境での生命誕生に関連していた可能性がある。

- 現在、生命誕生に関わる仮説として、RNAやDNAのような情報物質が先に誕生したとするRNAワールド仮説[cf. Wikipedia]や、タンパク質のような高度な機能をもつ分子群の登場が生命誕生に繋がったとするプロテインワールド仮説[cf. Wikipedia]が有力である。しかし、合成化学者の目から見ると、両仮説の鍵となる物質群は、きわめて複雑な構造をしており、これらが出現するまで生命が誕生しなかったとする考えは、受け入れがたい。これに対し、ベシクルのような境界となる膜構造こそが、生命誕生の鍵であるとするリピッドワールド仮説が存在する。膜を構築する分子は、先の物質群と比較してかなり単純であり、原始地球に偶然に誕生したとしても、不思議ではない。本成果は、リピッドワールド仮説に基づく実験例であり、生命進化における膜の役割を、より明確にした結果である。

- 本成果から導かれる仮説として、まずはベシクルのような単純な袋状集合体が、自己増殖能を獲得した後で、その活動維持に必要な生体高分子(RNA, DNAタンパク質)を取り込み、それらが共進化することで今の生命へと進化していったとのシナリオが考えられる。

(2011/10/10現在)

先頭に戻る

以下の解説は、大学生や研究者の方を対象にした、若干専門的な説明です。

また、化学的アプローチによる人工細胞研究に関する情報は、以下のサイトや論文でもご覧になれます。

先頭に戻る

Nature Chemistry (2011), DOI 10.1038/NCHEM.1127

Self-reproduction of Supramolecular Giant Vesicles Combined with the Amplification of Encapsulated DNA

Kensuke Kurihara, Mieko Tamura, Koh-ichiroh Shohda, Taro Toyota, Kentaro Suzuki, Tadashi Sugawara*

| 栗原 顕輔 | (東京大学大学院 総合文化研究科 博士研究員) |

| 田村 美恵子 | (東京大学大学院 総合文化研究科 修士学生(H20年度卒)) |

| 庄田 耕一郎 | (東京大学大学院 総合文化研究科 助教・複雑系生命システム研究センター) |

| 豊田 太郎 | (東京大学大学院 総合文化研究科 講師・複雑系生命システム研究センター) |

| 鈴木 健太郎 | (東京大学大学院 総合文化研究科 元助教・複雑系生命システム研究センター連携研究員) |

| 菅原 正* | (東京大学大学院 総合文化研究科 名誉教授・複雑系生命システム研究センター研究員) |

[各所属は、論文掲載当時のもの]

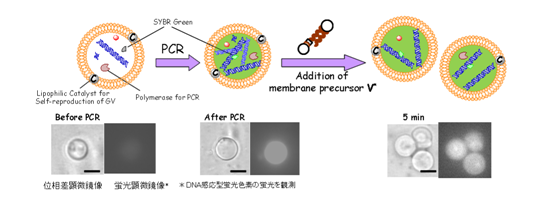

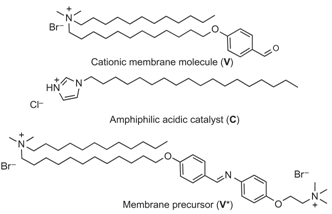

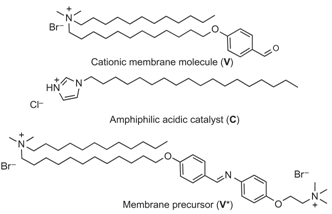

本研究の鍵となる分子を右図に示す(図は論文より引用(以下同じ)・クリックにより拡大します)。水溶性のある膜前駆体V*は、酸触媒存在下では、イミン結合部位が加水分解を受け、ベシクルを形成できる膜分子Vとなる。従って、膜親和性のある酸触媒Cが溶け込んだVからなるベシクルを調製し、外部よりV*を加えると、ベシクル内部でV*からVが生成する反応が進行し、ベシクルは肥大し、不安定化して分裂する。この系は、ベシクルが外部から取り込んだ栄養を利用して、自らを作り出す過程と見なすことができるので、「自己生産ベシクル」と呼ばれている。我々は、すでにこの成果を報告している[K. Takakura, T. Sugawara, Langmuir 20, 3832-3834 (2004), 関連研究]。

本研究の鍵となる分子を右図に示す(図は論文より引用(以下同じ)・クリックにより拡大します)。水溶性のある膜前駆体V*は、酸触媒存在下では、イミン結合部位が加水分解を受け、ベシクルを形成できる膜分子Vとなる。従って、膜親和性のある酸触媒Cが溶け込んだVからなるベシクルを調製し、外部よりV*を加えると、ベシクル内部でV*からVが生成する反応が進行し、ベシクルは肥大し、不安定化して分裂する。この系は、ベシクルが外部から取り込んだ栄養を利用して、自らを作り出す過程と見なすことができるので、「自己生産ベシクル」と呼ばれている。我々は、すでにこの成果を報告している[K. Takakura, T. Sugawara, Langmuir 20, 3832-3834 (2004), 関連研究]。

自己生産ベシクルは、細胞分裂に類似したダイナミクスを示すため、それだけでも十分“生命らしさ”をもつ分子集合体と呼ぶことができるが、この系には自らの特徴が書き込まれた「情報」の要素が欠けており、「人工細胞(原始細胞)」と呼ぶことはできない。

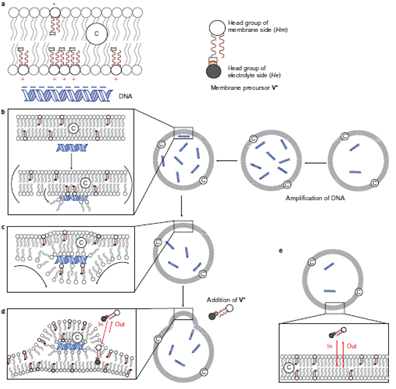

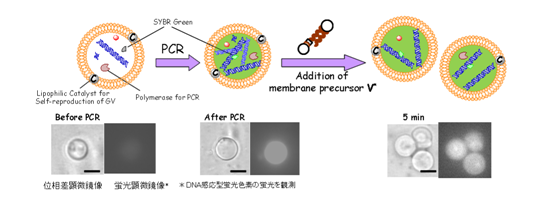

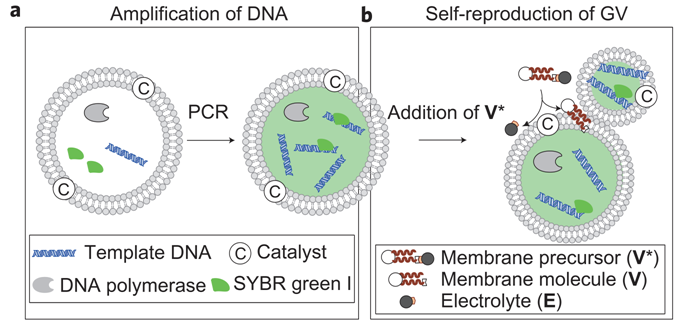

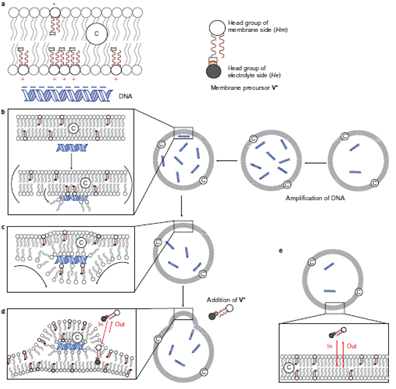

そこで本研究では、「自己生産ベシクル」に「情報」を持たせることで、細胞に必要な三要素(境界・情報・触媒)[J.W. Szostak, D.L. Bartel, P.L. Luisi, Nature 409, 387-390(2001)]を有する人工細胞を実現した。情報のモデル物質としてDNAを選択し、それを増幅できる酵素反応(PCR系)を、自己生産ベシクル内部に封入することにした。その際、ポリアニオンであるDNAは、カチオン性親水部をもつVと強く相互作用し、酵素反応を阻害してしまう。そこで、ベシクル膜表面の静電的性質を制御するためにアニオン性のリン脂質を加え、「PCRによるDNA増幅可能な自己生産ベシクル」を調製した(下図)。

このように調製したベシクル分散液に、PCR進行の条件である温度昇降サイクルを施すことでDNAの増幅を確認した。この後に、外部の水溶液(pH = 約8, Mg2+を含む)にV*を加えると、ベシクル膜内での膜分子生産が起こり、ベシクルは肥大し分裂した。このとき、ベシクル内部の水相には、二本鎖DNAに感応する蛍光色素(SYBR Green I)が封入されているため、蛍光顕微鏡観測により、分裂後のベシクルにDNAが分配されていることが確認された[参考動画:増幅したDNAを分配しながら自己生産するジャイアントベシクル]

このときの自己生産によるベシクル分裂挙動を注意深く観測することで、我々も予期しなかった興味深い挙動を発見した。内部DNAを増幅したベシクルにV*を加えた場合、その分裂ダイナミクスは数分で起こるが、DNAを増幅しなかった対照試料のベシクルでは、分裂が起こるまでに2時間以上もかかった。すなわち、DNAの増幅が、ベシクル自己生産過程に対し加速効果を及ぼすことが見出された。

この加速効果の原因については、次のように考察している(右図:クリックにより拡大します)。前駆体分子V*は、ベシクルの膜内部にある触媒分子Cの効果によりVに変換される。効率的にこの反応が進むためには、できるだけ長時間V*が膜に滞在している方がよい。ベシクル内部でDNAが増幅されると、その一部は膜内部に取り込まれる[M.I. Angelova, I. Tsoneva, Chem. Phys. Lipids 101, 123-137 (1999).]。ポリアニオンであるDNAは、カチオン性分子であるV*をトラップするため、V*の滞在時間を増加させる。その結果、内部に多くのDNAを持つベシクルほど、より効率的にV*からVへの変換がおこり、自己生産が増進されたのだろう。

この加速効果の原因については、次のように考察している(右図:クリックにより拡大します)。前駆体分子V*は、ベシクルの膜内部にある触媒分子Cの効果によりVに変換される。効率的にこの反応が進むためには、できるだけ長時間V*が膜に滞在している方がよい。ベシクル内部でDNAが増幅されると、その一部は膜内部に取り込まれる[M.I. Angelova, I. Tsoneva, Chem. Phys. Lipids 101, 123-137 (1999).]。ポリアニオンであるDNAは、カチオン性分子であるV*をトラップするため、V*の滞在時間を増加させる。その結果、内部に多くのDNAを持つベシクルほど、より効率的にV*からVへの変換がおこり、自己生産が増進されたのだろう。

さらに興味深い点がある。我々が当初構築したシステムデザインにおいては、DNAの増幅と、ベシクル自己生産という二つのダイナミクスをつなぐような仕組みの導入を全く意図していない。それにもかかわらず、連携の仕組みが自律的に生み出されたことである。そもそも細胞には、細胞内部での遺伝子の増殖と、細胞全体の分裂とを連動して起こすための仕掛けが備わっている。ほとんどの研究者は、このような仕組みを獲得するには、膜タンパクや酵素のように、二つのダイナミクスをつなげるために特化された分子が存在しなければならないと考えてきた。しかし、本研究は、そのような高度に発達した分子が無くても、両者の連携は起こりうることを示している。高度化した分子が存在しなかった原始の地球環境であっても、単純な分子のみからなる原始細胞どうしで、思った以上に活発な生存競争が行われていたかも知れない。

| 人工細胞構築の研究に関する代表的な先行研究とそれらとの違い |

Luisi(イタリア)らの研究グループでは、主にオレイン酸系のベシクルを利用して、人工細胞構築に関する様々な興味ある実験成果を上げている。彼らは、オレイン酸からなるベシクルのアルカリ性溶液に、無水オレイン酸を加えることで、自己生産的にベシクル数が増加する現象を見いだした[P. Walde, P.L. Luisi, et al., J. Am. Chem. Soc. 116, 11649-11654 (1994).]。この研究は、人工細胞研究においてきわめて重要な実験であるが、無水オレイン酸が本当にベシクル内部だけで加水分解しているのか疑問の余地がある。また、ベシクル内部でのRNA複製とは無関係に、分裂を行なうオレイン酸ベシクルについても、先駆的研究成果を発表しているが[P. Walde et al., Biochem. Biophys. Res. Comm. 207, 250-257 (1995).]、今回の我々の報告のように、一つのフラスコの中で一連のダイナミクス(DNAの自己複製とベシクルの自己生産)を連鎖的に行わせる系の構築には成功していない。

ハーバード大のSzostakらは生命の起源を探ることを目指し、外水相に溶けているヌクレオチドが透過できる半透膜性の高い膜で調製したベシクルを用意して、鋳型DNA を内包したベシクルの内部で、非酵素的な重合反応によりオリゴヌクレオチドを合成することに成功した[J.W. Szostak et al., Nature 454, 122-125 (2008).]。一方、RNAを含むベシクルの分裂に関しては、彼らはベシクルを小さな穴の開いたフィルターに通すという機械的な手法を用いている[J.W. Szostak et al., Science 302, 618-622 (2003).]。このように機械的なベシクル分裂は、自然における荒波などの影響などを仮定すれば起こり得るかも知れないが、かなり無理がある。

つまり従来の方法ではベシクルの内容物とは無関係に分裂が生じるため、二つのダイナミクスが連動する現象は起こりえない。その面で、今回我々が提示した人工細胞系の意義は大きい。

最後に、人工細胞の研究に関する国内の動向にふれたい。四方(阪大)、上田(東大)らは、準構成的アプローチと呼ばれる方法で精力的な研究を展開している[T. Yomo et al., ChemBioChem 9, 2403-2410 (2008)., T. Ueda et al., Biochim. Biophys. Acta. 1788, 567-574 (2009).,]。彼らは、生細胞からDNAや酵素などを分離精製し、それら要素を再び組み合わせることで、細胞らしいダイナミクスを示すのに必要な最低限の要素を見いだすことを目指している。これら研究から得られた成果を、新たに合成したより単純な分子で実現することができれば、新しい人工細胞研究へと繋がる可能性があろう。

本研究のもっとも興味深い点は、「DNAの自己複製」と「ベシクルの自己生産」という、本来互いに独立な分子システムとしてのダイナミクスが、互いに影響し合うことで、生命活動の進化や淘汰に通じる回帰性のあるダイナミクスを導いたことにある。そこでは、それぞれの分子システムを構成する要素(例えば、情報分子複製系の成分であるポリアニオン性DNAと膜生産系の成分であるカチオン性膜分子)の間に相互作用が生ずることで、分子システム間の相互作用が生じ、ダイナミクスの階層化が引き起こされている。これは、生命システムに見られる階層性と相同のものであり、生命の本質に繋がる超・分子システムが生み出された意味は大きい。

最後に、人工細胞の研究が、生命にとって不可欠な「進化」という時間軸の長いダイナミクスの変遷に、どのような役割を果たしうるかについて触れたい。いわゆる進化生物学的アプローチによる研究は、我々の周りに存在する40億年にわたる進化の産物である生命から、進化の過程を学ぶことを目指しているが、彼らは余りに複雑であるため、個々の生命が環境に対して示すフィードバックのすべてを理解することは難しい。一方、コンピュータシミュレーションなどの数理科学的進化の研究では、すべての条件は実験者の設定条件にゆだねられる。そのため、無数の要因が混在する自然界からの影響をすべて考慮することは困難である。本研究のように、人の手によって合成された分子を用いて、長期にわたって継続可能な人工細胞システムを構築することができれば、構成的(ボトムアップ的)アプローチにより進化の本質に迫れる可能性が拓けてくる。それは、生命現象の理解のみにとどまらず、環境に応じてより最適な機能をもつように性質を変えていくインテリジェントマテリアルの開発にも大きな影響を及ぼすこととなろう。

複雑系生命システム研究センターホームページ

菅原正ホームページ

Sept5,2011

本研究の鍵となる分子を右図に示す(図は論文より引用(以下同じ)・クリックにより拡大します)。水溶性のある膜前駆体V*は、酸触媒存在下では、イミン結合部位が加水分解を受け、ベシクルを形成できる膜分子Vとなる。従って、膜親和性のある酸触媒Cが溶け込んだVからなるベシクルを調製し、外部よりV*を加えると、ベシクル内部でV*からVが生成する反応が進行し、ベシクルは肥大し、不安定化して分裂する。この系は、ベシクルが外部から取り込んだ栄養を利用して、自らを作り出す過程と見なすことができるので、「自己生産ベシクル」と呼ばれている。我々は、すでにこの成果を報告している[K. Takakura, T. Sugawara, Langmuir 20, 3832-3834 (2004), 関連研究]。

本研究の鍵となる分子を右図に示す(図は論文より引用(以下同じ)・クリックにより拡大します)。水溶性のある膜前駆体V*は、酸触媒存在下では、イミン結合部位が加水分解を受け、ベシクルを形成できる膜分子Vとなる。従って、膜親和性のある酸触媒Cが溶け込んだVからなるベシクルを調製し、外部よりV*を加えると、ベシクル内部でV*からVが生成する反応が進行し、ベシクルは肥大し、不安定化して分裂する。この系は、ベシクルが外部から取り込んだ栄養を利用して、自らを作り出す過程と見なすことができるので、「自己生産ベシクル」と呼ばれている。我々は、すでにこの成果を報告している[K. Takakura, T. Sugawara, Langmuir 20, 3832-3834 (2004), 関連研究]。

この加速効果の原因については、次のように考察している(右図:クリックにより拡大します)。前駆体分子V*は、ベシクルの膜内部にある触媒分子Cの効果によりVに変換される。効率的にこの反応が進むためには、できるだけ長時間V*が膜に滞在している方がよい。ベシクル内部でDNAが増幅されると、その一部は膜内部に取り込まれる[M.I. Angelova, I. Tsoneva, Chem. Phys. Lipids 101, 123-137 (1999).]。ポリアニオンであるDNAは、カチオン性分子であるV*をトラップするため、V*の滞在時間を増加させる。その結果、内部に多くのDNAを持つベシクルほど、より効率的にV*からVへの変換がおこり、自己生産が増進されたのだろう。

この加速効果の原因については、次のように考察している(右図:クリックにより拡大します)。前駆体分子V*は、ベシクルの膜内部にある触媒分子Cの効果によりVに変換される。効率的にこの反応が進むためには、できるだけ長時間V*が膜に滞在している方がよい。ベシクル内部でDNAが増幅されると、その一部は膜内部に取り込まれる[M.I. Angelova, I. Tsoneva, Chem. Phys. Lipids 101, 123-137 (1999).]。ポリアニオンであるDNAは、カチオン性分子であるV*をトラップするため、V*の滞在時間を増加させる。その結果、内部に多くのDNAを持つベシクルほど、より効率的にV*からVへの変換がおこり、自己生産が増進されたのだろう。